昨年7月の豪雨の影響で石垣が崩落した岡山県津山市の津山城 (鶴山公園) の石垣修復に向けて津山市が進める発掘調査で、 二の丸の昇櫓 (のぼりやぐら) の基礎と考えられる石列と排水溝 (雨落溝) が見つかった。

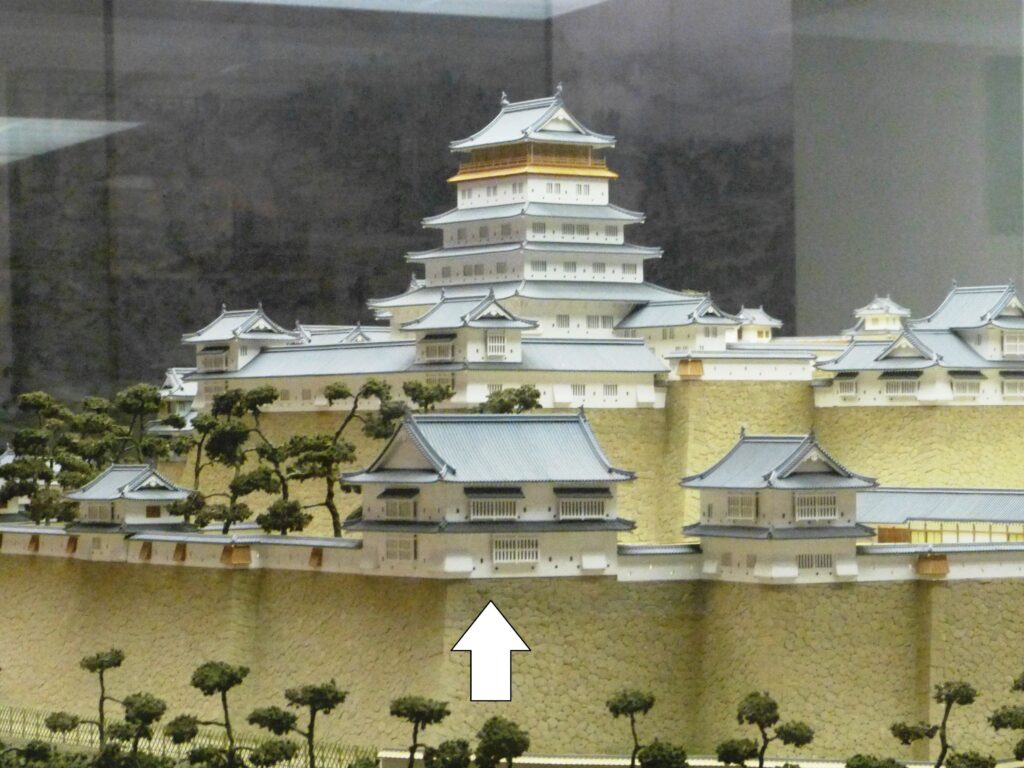

昇櫓は二の丸南西部に位置する2階建ての建物で、 幟 (のぼり) 旗などを保管。 明治初期の廃城令により、 他の櫓などとともに取り壊された。

石列は調査区の北側で確認され、 凝灰岩の割石4個が東に伸びる形で並び、 上面は平らで高さもそろっている。 江戸時代の絵図によると櫓の規模は東西14.8メートル、 南北11.8メートル。 建物の南北の大きさは絵図と一致することが分かった。

石列の60センチ北側では豊島石製の排水溝が見つかり、 1階のひさしから落ちる雨水を受け止める雨落溝と考えられる。

二の丸御殿北の調査区では、 五番門南石垣の一番下に据えられた根石や、 元々の鶴山の地面 (地山) があらわになった。 石垣の南面に沿って凝灰岩の石列が確認され、 こうした構造は津山城内では初見で、 今後調査を進める。

また、 昇櫓とその東の長柄櫓の地面の高さは江戸時代は同じだったことが判明し、 御殿はそれより1段高く造られていたことが分かった。